夜宴(董橋)

夜宴

2014年1月19日

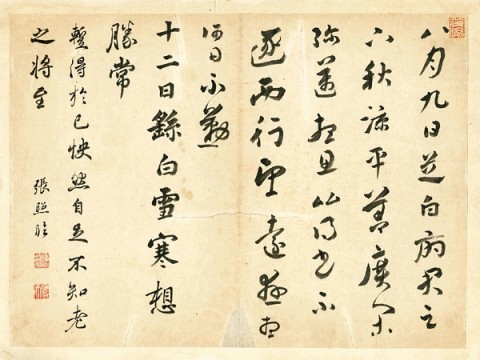

隨堂主人李大哥宴客,知交三五,葷素精緻,大嫂釀製的米酒清香潤口,跟古早台灣鄉下喝的一樣,很親切。大哥說剛去了一趟台南,還去了梅嶺賞梅,看照片漫山梅樹迎風開花,有白梅,有紅梅,真漂亮。早年在台南讀書我去過梅嶺。記憶中梅嶺和關子嶺很近,隔着山巒,隔着深谷,遠遠相望。山鄉路上還有一些檳榔園,都是農家種的,園邊一二小飯館也好吃。大哥說梅嶺如今是旅行勝地,遊人多,今年寒流來得早,梅花開得也早,山上山下一片幽香,春節前後是賞梅旺季,交通比幾十年前便捷多了,開車走國道三號官田系統,台南玉井搭綠線二十二也方便。他說文川古梅庭園咖啡館的梅香鬆餅最有名,不用蜂蜜用梅醬,甜裏帶酸,很好吃。幾株百歲古梅大哥都拍了照片,枝椏虬勁,很蒼老,像國畫。記得沈茵台南老家也養過兩株古梅,是沈老先生請人到梅嶺買的,種在大瓷缸裏,年年深冬早春都開花。那時候台灣冬天好像比現在冷,長長的寒假寒得要命,深宵到學校門口吃兩碗山東老鄉湯麵加兩個滷蛋才稍稍暖和些。偶爾沈老先生精神好叫我們到沈家吃餃子禦寒,那是冬天裏的春天了。老先生愛寫字,愛畫梅,對着後園那兩缸梅樹寫生。他說宋詩林和靖那首〈山園小梅〉那麼有名,說到底得力處只在第三第四句一聯:「疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏」,他寫梅花的一些韻語也看不出好在那裏,幾乎枉費了「梅妻鶴子」之美稱。即便是疏影一聯,明代李日華《紫桃軒雜綴》卷四說,五代人江為原有「竹影橫斜水清淺,桂香浮動月黃昏」:「林君復改二字為疏影暗香以詠梅,遂成千古絕調」。沈老先生愛說詩文傳世不傳世離不開時也,運也,命也,古今皆然,中外一樣。老先生那幾年潛心研讀《本草綱目》,搜集明代醫藥學家李時珍生平許多資料,談天經常談到李時珍和農民漁民樵夫藥農鈴醫交往討教的故事,說中國歷代醫家從來學不到李時珍那樣的臨床實踐精神,中醫學不能與時並進是醫者不求上進之過失。老先生談《本草綱目》我和沈茵都愛聽。他談李時珍的《瀕湖脈學》和《奇經八脈考》我們聽不懂。他說李時珍的《命門考》失傳最是可惜:「《命門考》猜想比同樣失傳的《五臟圖論》和《三焦客難》更重要。」沈老先生晚年多病,久病成醫,我們幾個同學傷風感冒老先生把一把脈吃一帖藥很快痊癒。古老的歲月,簡便的安身,沈家後園種植的菜蔬瓜果沈老先生說每一樣都治得了病痛,養得起康健。沈家廳堂上兩幅小畫我至今難忘,一幅是溥心畬的采蓮圖,一幅是張大千的蔬果圖,扁扁短短的小手卷,都裱進鏡框裏,很雅緻。老先生說蓮花蓮葉蓮子蓮心蓮蓬都可入藥,清涼詩意,跟大千先生筆下那些蔬菜瓜果一樣澹泊,一樣祛毒。那兩幅小手卷老先生下世後沈茵帶去台北一直掛在她的卧房裏。溥先生畫采蓮圖真是細緻極了,設色也講究,題識又長,南渡前作品,江兆申先生看了彩照拍案稱絕,說再貴也想要,無奈沈茵不肯放手。李大哥隨堂珍藏的采蓮圖是鄧芬畫的,也好看,也細緻,跟溥先生那幅一比遜色了。那天隨堂偏廳新掛的一副七言楹聯倒是絕佳,晚清老裱工,上款紹嵋大人方家雅屬,下署松韻館主,鈐印數枚,楷法清健,五分衡山居士神采,上聯「名士青山千日酒」,下聯「故人紅豆兩家鐙」,梁紹壬《兩般秋雨盦隨筆》卷二〈紅豆〉一則引錄過,說是姚古芬寫贈葛秋生,上句豪宕,下句情摯。李大哥說五十多年前台北冷攤上找到,那天是除夕午後,天快黑了,攤主生意蕭條,趕着回家,一口很低的價錢成交。五十年前台北舊書店舊書攤常常遇得到破破舊舊的老字老畫老照片,都是清末民初小名頭作品,我常去,老穆也常去,我們愛找工楷小字小品,有幾件寫得幾乎不輸溥心畬,真難得。聽高陽先生說當年《徵信新聞報》一位記者先生冷攤上找到一幅王夢樓條幅,絕真,絕精。坊間王夢樓歷來贋品多,真蹟少。隨堂席上章大叔說他珍藏一副王夢樓小對子,手機裏按出來傳閱,李大哥細看了說還是不可靠。那天晚上話題來來去去說不完的是《兩般秋雨盦隨筆》。我們上了年紀的人都讀這部雜錄成長。還有《閱微草堂筆記》。還有《越縵堂日記》。張伯駒先生《素月樓聯語》卷一〈故事〉引用好幾段《兩般秋雨》,有一段說嘉慶中有曹姓人為彭澤令,其友贈一聯云:「二分山色三分水;五斗功名八斗才」,一切官地,一切姓,運典巧恰。章大叔記性最好,書上這些瑣事瑣語過目不忘,順口引述。聽說他集藏幾十種《兩般秋雨盦隨筆》,道光十七年振綺堂刊本都有。銅活字本和上海掃葉山房石印本也有。民國初年文明書局叢刊本更不必說。梁紹壬字應來,號晉竹,錢塘人,生於乾隆五十七年一七九二年,卒年不詳,推算是道光十七年一八三七年以前,一生學問靠這部《兩般秋雨盦隨筆》傳世。章大叔是紹興人,在台灣做了幾十年生意,晚年移居美國,這兩年又長住台北,跟李大嫂娘家是姻親,這趟去了江浙繞來香港看望李大哥一家。大哥說大叔愛藏石章,壽山石昌化石青田石滿滿幾個木箱,老清朝老民國名家刻的不少,陳巨來幾枚精品都在他家裏。大叔悄聲告訴我說他珍藏丁敬一枚閒章看來是真的,刻得極佳,老芙蓉石頭也漂亮,吩咐我改天到台北去看看。丁敬跟金冬心來往甚密,是西泠八家之首,和文彭、何震各樹一幟。何震刻的印章我老師亦梅先生生前珍存一枚,丁敬的我沒見過。丁敬是錢塘人,仕途不成,隱市賣酒,書法很好,也畫畫,寫梅寫蘭寫竹都具面目,六十年代杏廬先生家掛他一幅扇葉,畫梅,很蒼秀,帶金石氣。石章早年我們都玩,海那邊破四舊砸文玩,案頭清供都流來了香港,清代老石章一大堆,大雅齋老先生門路多,天天大大小小收進不少,午後上二樓總會看到他坐在大案前亮燈細心摩挲,挑選一兩枚不難,也不貴,日子久了我集存了一些,閑來把玩真是滿匣子舊夢了。章大叔說那些年他在台北古玩店買到的石章也說是香港流過去的,說不定也是大雅齋老先生經手。老先生那些年確然常到台北出貨進貨,溥心畬秋園雜卉冊頁正是他在台北替我找到的。前兩天我在鍾氏兄弟畫廊覓得一紙張照臨八月帖、雪寒帖和蘭亭敍殘頁,寥寥數行,老氣橫秋,李大哥囑我帶去給他看看。張照華亭人,字得天,號涇南,又號天瓶居士。康熙進士,雍正年間官至刑部尚書,書法深被宸賞,張照逝後乾隆下令摹勒他的墨蹟搨了法帖,說是學書典範。諡文敏。張照是清宮書畫收藏目錄《秘殿珠林》和《石渠寶笈》的首席編纂者。他的書法初學董其昌,繼入顏真卿和米芾,臨米芾曹植元會詩乾隆皇帝寫了跋語,說張照此書「用筆雄勁,神采煥發,真能得南宮三昧者」。乾隆還說張照「書有米之雄,而無米之略;復有董之整,而無董之弱。羲之後一人,舍照誰能若。即今觀其蹟,宛似成於昨。精神貫註深,非人所能學」。難怪《清國史館張照本傳》說張照「一生所受主知可稱特達」,「寵冠流輩」,是乾隆最為鍾愛的本朝書家。台灣故宮博物院新出《十全乾隆》收了張照這冊臨米之作,李大哥找出來核對,說氣勢非凡。聽說張照也畫蘭畫梅,還畫白描大士像,落筆簡潔,法相極佳,可惜只活到五十五歲。隨堂夜宴深宵散席,我和章大叔同車下山,他住的客棧離我家近。寒流乍到,滿街冷風,大叔想起名士青山,故人紅豆,說是世道澆浮,酒不妨少喝,燈亮着就好。